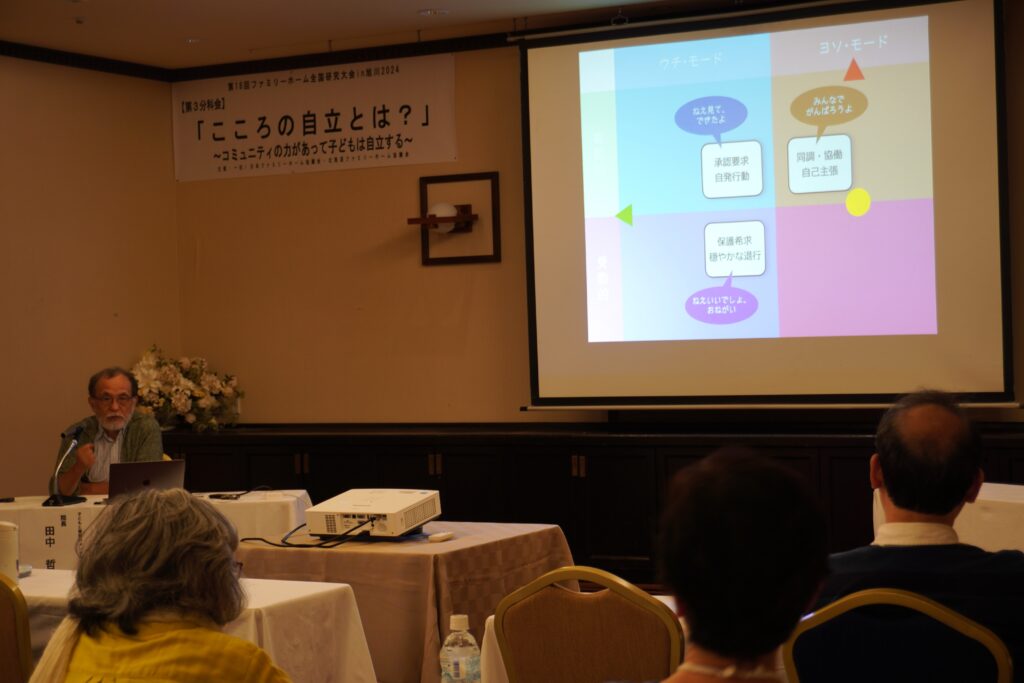

テーマ:「こころの自立とは?」

~コミュニティの力があって子どもは自立する~

子どもと家族のメンタルクリニックやまねこ 田中哲先生の講義から

「ひとりの子どもを育てるためには村がまるごと必要である」(アフリカの諺)

アフリカでは、村という基盤なくしては子どもは育たない。逆に言うと、村人でありながら、子どもの育ちに「無関係だ」という人はひとりもいない。村だから全員何かしらの関係を持つ。本来、子どもはそのようななかで育つのだろうと思っています。

そこから考える自立

子どもはもちろん親の所、家庭に生まれてきますが、それ以上に「コミュニティの中に生まれる」と言われることが多く、子どもの自立を考えたときに、「自立とは」家を出られることではなく、村を出られるということになります。まったく知らない人の間で生きていくようになることが自立だと考えると、ある種、幼いときは子どもの自立はないんです。村人が大人にしていく、子どもを自立させていくということになろうかと思います。

・心の発達、成長、自立

子どもの発達を考えたときに、体・知恵・心の発達があります。違いとしては、体も知恵の発達も伸び盛りでぐんと伸びて、いつか頭打ちになる。ところが心の発達はそうではない。一生心の発達は続いていきます。

子どもたちと関わるなかで「ずいぶん大人になったね」という感情を持ちます。やりとりが上手になって人の気持ちを汲む、自分のことを上手に説明できる、やり取りをして必要なことをして帰って来れるようになる。

子どもの成長の特徴

常に止まっていないのが子どもの特徴、だからこそ成長があるということなんだろうと思っています。子どもの成長、心の発達を理解するときに、静かなもの、動かないもの、という心のイメージをするのではなく、常に動いている。常に柔軟で常に運動があるものとしてイメージすることが必要です。絶えず行き巡りするような循環運動があってそれが育ちにつながっていく。それを可能になるためには寄り添ってくれる人、わかってくれる人がそばにいること、「愛」が必要になります。

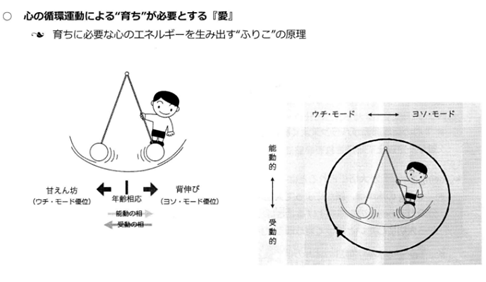

成長を「ふりこ」で考える

大人、年長者がしていることを見て、「自分でもできるんじゃないか」と考え、背伸びをしてなんでもしたがる、それにたどり着こうとする。背伸びをするから、子どもはどんどんいろんな所へ行けるようになる。しかし、背伸びになるので、振り子の上に立った片方の揺れなので、必ず反対側に揺れる。反対側に揺れるということは制御しない赤ちゃんの状態になっていく。だから小さい子どもが自分で歩けるようになったけれども、ひとりで歩いて欲しいときに「歩けるでしょ」と言っても「やだ」と言って、抱っこになるわけです。背伸びをすると歩ける、背伸びをしないと歩けない、両局がある。ふりこ全体で子どもを理解する必要があります。

ウチ・モード、ヨソ・モード

幼稚園、保育園等へ行けるようになると、よそにいるときはヨソ・モードに、家に居るときはウチ・モード、甘えん坊になります。おうちとよそでは別人のように違います。これが当たり前で、その力を使いながら子どもは大きくなっていく。いろんな意味で「自立とは」というと、ヨソ・モードが発達していって、誰も知らない所で生活となったときに自立になる。そのときにウチ・モードはなくなったのかというと自立する直前まではそのモードが必要になります。また、子どもたちには4つの場面があります。上記の2つの他、「何か自分でやってみたい」能動的、「何かして欲しい」受動的の4つがあり、この動きのなかで子どもを理解していく必要があります。

「自立」はウチ・モードから離れること

いつもの生活が安定基地となることによって、交替を繰り返しながらヨソ・モードが少しずつ発達し、社会性やコミュニケーション能力を獲得していくことで自立に到達する。最終的には誰の力も借りなくとも世の中へ出て行って、ウチ・モードの力を借りなくとも自分で自分の道をコントロールして、「まあ外なんで」とできるようになったときに、自立ということが成り立つんだろうと、これが自立の私の文脈上の理解です。

このひとつひとつが知恵、体の発達だけではなく、心の自立に関係していること。特に「人との関わりが上手になっていく」、「人の間で生きる」ことができるようになっていくところに人間の発達で一番大事な部分があると考えています。心の発達は一生続いていくプロセスだけれども、子どもの心の発達と大人の心の発達は別物です。その節目が自立です。子どもが大人の助けを必要とする自立までとその後とでは、大きく様子が異なっています。そのような発達が、いったい何によって可能になるのか、これがつかめると私たちは子どもの心の成長をサポート、支えることができるようになると考えています。