―ファミリーホーム、自立援助ホーム、児童家庭支援センター、それぞれの立場からー

■登壇者

・北川 聡子氏 日本ファミリーホーム協議会 会長

・橋本 達昌氏 全国児童家庭支援センター協議会 会長

・串間 範一氏 全国自立援助ホーム協議会 会長

■助言者

・福田 雅章氏 社会福祉法人 養徳園 総合施設長

目的

「地域みんなでつながる子育ての輪」、子どもたちを安定して育てていくためにも、大人の世界がしっかりとつながっていく必要があり、地域地域でつながっていくことが大事なためシンポジウムを企画しました。児童家庭支援センターが地域でどのようなことをしているのか、自立援助ホームはファミリーホームとも重なるところが多くありますが、どのような所なのか、それぞれの取り組みを発表し、「お互いを知る」ことから始め地域地域で良いものを作り上げていく機会となればと考えています。

全国児童家庭支援センター協議会 会長 橋本氏

上記のことを改善するために児童福祉法が改正され、また令和6年4月からは多くの家庭支援事業が創設されました。

支援の舞台は施設から地域へと移行しています。地域に親と子の実家庭があって、そこに里親、ファミリーホームのみなさんが入っていく、親御さんと一緒に子どもを養育していく。そこを児家セン、社会的養護施設が支援していく、「重層的支援」が必要であると考えています。

・官と民と市民運動による地域ネットワーク

私たちがソーシャルアクションを起こして、いろんな制度・事業を作る

市民と民間事務所2つあると考えている。

- 民間事務所・・・支援のプロであってケアを提供する。

- 市民・・・地域の内情・人間関係をよく知る、地域のプロ。 勇気・元気づける、そういったものを提供する。

ケアと内輪があって初めて子どもたちと親御さんが頑張って地域でやっていけるようになる。地域で育っていると、市民の方、学校、いろんな人とつながっていくことが重要であると考えています。「地域共生」という言葉が社会的養護ではマストなのではないかなと思っています。

能登半島地震、支援のご報告

全国子ども家庭養育支援研究会(日本ファミリーホーム協議会、全国里親会、全国児童家庭支援センター協議会の連合組織)と朝日新聞厚生文化事業団がタッグを組んで「能登こども家庭応援団」を組織し、能登半島被災地のこどもたちを支援する活動を展開しました。全国から応援団の要請に応え集ったボランティアは総勢27名にも及びました。被災地(石川県穴水町)に所在する保育園等で集団保育補助や個別対応が必要な子へのケアを行いました。

全国自立援助ホーム協議会 会長 串間氏

自己紹介

夫婦で2010年に自立援助ホームを立ち上げて14年。86名の子どもたちが一緒に暮らしを経験し、社会に出て家族を持ったり、1人で何とか頑張ったりしています。OB、OGの家族も含めて、15名の孫がいます。そのような状況のなかで、子どもたちと紡いできた生活が、私たちのエネルギーとなっています。

児童福祉法改正による自立援助ホームの位置づけ

Ⅰ型:自立援助ホーム Ⅱ型:児童養護施設等 Ⅲ型:里親、ファミリーホーム この事業の公的な根拠を読んでいくと、就学支援は入っておらず、就労支援をすることがうたってある。実際はどうかというと・・・

実態として、約8割の子どもたちが就学している

しかし、子どもたちを見ていると、就学していくことも簡単ではない。では就労かというと、就労もできない。給付型奨学金も充実してきており、就学ができる状況、また能力に応じた学校も増えてきた。就学を選ぶことができる状況になってきました。

もう一つの視点、障害・医療的ケア ファミリーホームとの共通点

これも8割ぐらいの子どもたちが何らかの形で手帳を持っている状況。以前は就労が可能な子どもたち、ただいろいろと人間関係で疲弊した子どもたちが多かったです。今は、医療的ケア・精神的なケアから始めていかないと、先には進めないという状況。また、個別支援が必要になってきています。

国との交渉

- 18歳で自立援助ホームに来る。22歳の年度末までだった。「成長に対する伸びしろを増やして欲しい」と国と交渉。

- 職員体制の課題 自立援助ホームでも問題は夜に起きる。しかし、夜1名体制。⇒年齢制限の柔軟な対応、個別対応職員の配置につながっていった。

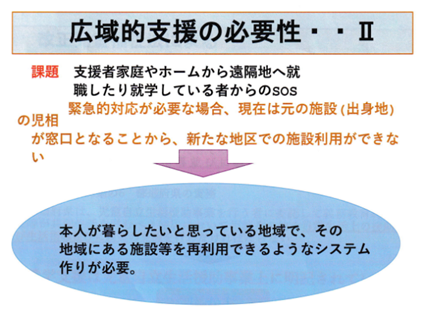

今回、一番伝えたいこと、広域支援の必要性

自立援助ホーム、ファミリーホーム、児家セン、いろんな施設があるけれども、例えば子どもが18歳で出身地を出て地方で就職した。しかし、地方でいろいろなことがあり、うまくいかなくなった。子どもは「出身地には帰りたくない」となれば、地方側で支援を受けたいときに、現状ではなかなかそれができない。

18歳以上だと措置変更もないので、支援を受けるに年齢制限は柔軟になったが、現在暮らしている所で支援を受けるためには、出身地の児童相談所が関わる必要が出てきます。本人は今暮らしている場所で支援を受けたいけれども、サービスを受けるためには、出身地の児相の判断を仰がないといけない。それがとてもややこしい。

本人が「支援を受けたい」と言ったときに、地方だろうが、どこにいようとも近くのサービスが受けられる環境、すぐに転居できる環境をなんとか作りたいと考えています。これを制度化していける方法がないかということで、みなさんと一緒にやっていきたいと思っています。

日本ファミリーホーム協議会 会長 北川氏

私の方からは、①アメリカの里親さん ②ファミリーホームの未来 ③地域支援について、お話ししたいと思います。

①アメリカ訪問

アメリカへ行ったときに、里親、ファミリーホームも含めて、「地位を向上させなきゃいけない」「質の高い子育てをしていかないといけない」と話していました。そのなかで、「QPI(クオリティ・ペアレンティング・イニシアチブ)」というプログラム、「里親ってどんなふうになるべきなのか」を考える考え方があります。

②ファミリーホームの未来

ファミリーホームでは、発達上の特徴、障害がある子どもたちが85%いるという調査結果も出ています。また業務に負担感を感じている方も78%、その内、子どもの問題行動への対応が大変だ、という結果が出ています。そのような状況のなかで、何年も何回もこども家庭庁さんへ訴えて、個別対応職員がつくことになりました。

③地域支援

私たちファミリーホームもそうですが、育てる側を支援していく、「子どもを救うためには家族が救われなければならない(ネウボラ保健師の言葉)」が重要。親に対しても、子育ての仕方や、カウンセリングなど、親たちに対しても愛情が必要なのではないか、子育てを一緒に支え合っていくことが重要だと思っています。

具体的には・・・ホームヘルパー、ショートステイが広まってきています。今後、ファミリーホームの役割として重要になってくるのではないかなと思っています。ファミリーホームがどこまで担えるのかということもありますが、そういったところもファミリーホームの新しい形だと思います。

最後に

社会的養護の子どもたちが自立していく過程のなかで、「自分はどこかに依存できる、自立とは依存先を増やすこと」という言葉もありますが、それがパーマネンシーの保障につながるのではないでしょうか。いろんな子どもたちを見捨てないでいくには、ひとつの機関やひとつのファミリーホームだけではできないです。児童相談所やフォスタリング機関、児家セン、医療機関、ときには自立援助ホームにもお世話になりながら、大人がみんなしっかりと手を組んでいくことが子どもが育つことなんだな、と坂東先生からもヒントを与えられました。大人の知恵と力と愛が必要ということで、私のファミリーホームの話は終わりたいと思います。

社会福祉法人 養徳園 総合施設長 福田氏

基調講演から追加的に

現在、求められているもの

子どもが胎児のときから社会人になるまで一貫して子どもに関わる、保護者とパートナーシップを結んで共に子どもを育てていこうとする組織が求められています。地域にあって、保護者、子どもの必要に応じて支援を届け、危機に瀕しては社会的養護につなぎ、施設にいるときは、施設とともに親子の再統合を目指していく。再統合ができても、できなくとも、その家庭に関わり続ける人が求められています。社会的養護、私たち児童養護施設も家庭が壊れる際の終着点であってはならないと思っています。壊れた家庭が再生していくプロセスに存在すると思います。地域にしっかりとした受け皿を作っていくことが社会的養護に求められていることだと思っています。

橋本氏、串間氏からファミリーホームへのエール

橋本氏

私も児童養護施設を経営しています。児童養護施設はこれから自立支援、家庭支援、家庭養護の推進をしていく必要がある。このなかで一番難しいのは、私は家庭養護を推進していくことだと思っています。ファミリーホームのみなさんの実践をある意味児童養護施設がこれから学んでいく必要があると思っています。ですので、従来の社会的養護施設とファミリーホームのみなさんと連携して、地域に良いものを作っていくことを進めていただく、その橋渡しを児家センがさせていただきたいと思っています。

串間氏

私たち、みなさんも子育てを考えたときに、私たちの所にたどり着く子どもたちの心の中に特別な愛着関係がある大人の存在がないんですね。その心の中の内在化、基礎地になる、そのことが子どもたちが勇気を持って社会に出ていく一つの羽になるのではないかと思っています。そこは我々自立援助ホーム、ファミリーホームのみなさん方も一緒だと思います。

「心の中に存在する大人でありたい」、そのためにどんなドタバタであろうが「絶対に見捨てないよ」という気持ちで子どもと向き合う。一緒に1人以上の子どもたちと向き合っていきましょう。