記念講演 「動物の子育てに学ぶ」

私は、動物園って生き物を閉じ込めて飼育している場所、それは絶対に外せないことですが、動物を管理しているなかで、どれだけ動物らしさを解放してあげられるか、それがなにか自分の仕事であると思っています。さまざまなことがあるなかで、動物が想定以上の感性、能力が目覚めてくると、まだまだ生き物の可能性はいっぱいあるんだなと思っていたりします。少し動物園の話もしながら本題に入っていきたいと思います。

環境への適応、成長する過程で学んでいく、ホッキョクグマ

動物たちの成長、親と子の姿を見ていくなかで、必ずしも何事も起きない環境というのはなくて、いろんなことが成長の過程で起きてきます。例えばホッキョクグマの親子の姿で、会話をしながら親が子を浅瀬に誘導することがあります。

見事に誘導しますが、ときに段差がある所から水の中に落ちたりすることが起きます。ただ、最近はSNS時代ということもあり、そういったことが起きると批判されることがあります。しかし、さまざまな環境に適応するというのは、いろんなことを自分で学んでいかなきゃいけないので、「あれダメっ」だけでは、新たな環境には絶対適応できない。旭山にいたホッキョクグマも他の動物園へ行く、巣立って行くことがあります。そのときに、何もない環境で何の刺激がない所で育つと、環境が変わると対処、適応できない。確かに水の中にドボンと落ちて、もしかすると溺れてしまうことにもなりかねないんですが、でもこういう環境があるから、親は子どもをちゃんと見るっていうのも一面であったりします。

もともと持っている感性、能力を引き出す、カバの実態から

日本中でカバの飼育施設はありますが、結構プールは浅く作られています。ネットなんかでカバのことを調べると、「泳ぐのが下手、泳げない」と出てきます。泳げないということは、水の中に沈んでしまうと、溺れて死んでしまうことになる。しかし、自然界の川がカバのために浅く作られていることはない。もしも、深みにはまるたびにカバが溺れて死んでしまうのなら、今ごろカバは生き残っているはずがない。きっと深い所でもきちんと体を使い泳げるはずだと思い、日本では前例がなかったですが、深みのある3メートル以上のプールを作りました。

それから、あまり水に入ったことがないカバが引っ越してきて、当然深い場所があることは知らない。初めてのとき、やはり深い場所へどんどん沈んでいくことになりました。心配しましたが、地面をしっかりと蹴って飛んだんですね。これは感動しました。おそらく日本で初めて飛んだカバだと思います。本当はこういう能力、感性を持っているんですよね。でも、浅いプールしかなければこの能力を使う機会がないわけですよね。だから一生その感性を使うこともない。

環境ってとても大事で、今は安全、安心が言われる時代になっています。例えば小さなお子さんから年配の方までが安全な環境を作ったとします。そうすると、本当はそれ以上の能力を持っている人たちが、自分の能力を使う場がどんどんなくなっている一面もあると思うんですよね。本当は多くの可能性があるんだけれども、それがほとんど蓋された状態なんですよね。動物園の動物は食っちゃ寝で生きていけるけれども、いろんな可能性とか能力が蓋された状態で、自分にそんな能力があるということに気づいていない。だから、本来持っているものを目覚めさせてあげること、いろんなことを考えながら施設を作っています。

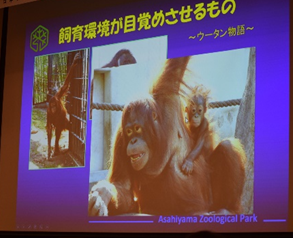

環境が目覚めさせるもの、オランウータン

チンパンジー、オランウータン、ゴリラなどは、言葉を持たないだけで人と感情、感覚がとても似ています。チンパンジーなんかは本当に人です。駆け引き、個体同士の関係の作り方も人にそっくりな感情の流れ方をします。ただオランウータンだけが群れを作らない。単独生活ですね。子育ては雌1頭でする、雄は交尾する何日かくらいしか一緒にいないというような生活をしています。動物園だと自然の出会いがあるわけではないので、相手を見つけてあげないといけないことが起きます。しかし、ペアリングって言いますが、雄と雌を一緒にすることはとても難しいと言われています。

元々単独で生活するので、社会性よりも自分の思ったことを自分の思い通りにやろうと動く傾向がとても強いんですよね。だから、完全に閉鎖した環境のなかだと雄の方が一方的に自分の思う行動をしたがるので、相手が気に食わない態度をとったりすると本気でグッと掴んでしまう、すると事故になります。なので、大人同士のペアリングは、ほとんどできないと言われていました。

環境が目覚めさせるもの、オランウータン ペアリング

旭山動物園では、当時、ペアリングの難しさもあり、「やめたほうがいい」と猛反対がありながらも、環境がしっかりとある前提を踏まえた上で挑戦しました。

出会い、雌オランウータンが驚いて逃げる → 雄オランウータンは逃げられるから追いかける → 雌の方が逃げるのが上手で捕まえられない → 雄、拗ねる

雌は有利な場所からその様子を見ている。寂しそうにしているから気になり、穴が空くほど見て、「どうしたの、どうしたの」と構うことをしている。おそらく見ながらずっと考えている。「自分の思い通りにならない」じゃあどうやったら自分のことを見てくれるのだろうと。たぶん自分の気持ちを優先するのではなく、相手の気持ちを優先して考えることができた瞬間があったと思います。

そこから雌の歩み寄り、雄の方も自分の体を小さくして「僕は乱暴しないよ」という態度を取り、ペアリング大成功となりました。文献上ではオランウータンの成獣は、凶暴、危険、わがまましか出てこないという状況での成功でした。1か月後に交尾ができ、出産につながりました。しかし、さらにここから一番ハードルが高いと思うことがありました。

環境が目覚めさせるもの、オランウータン 出産・子育て

雌オランウータンは海外で産まれ、親に育てられていましたが、5歳でうちに来て、兄弟の出産を見ていませんでした。オランウータンは子育て期間が霊長類のなかで一番長いと言われています。お母さんの出産、子育てを1回見るかどうか。それを経験していないから子育てができないのではないか、を一番警戒していました。

その雌も、自分から何かが出てきたことは理解しているが、抱き上げることができませんでした。子どもが泣いていても、「もう私どうしたらいいのかわかりません」ということがありました。部屋の隅っこへ行って、麻袋を頭から被り、完全な引きこもり状態になりました。そのときに僕らができる選択肢は次の2通りになります。

1、手を貸さないというやり方、子どもは死ぬことになるが、その過程のなかで、お母さんにきっかけをつかんで欲しいという考え方。

2、人工保育。僕ら人が代わりに育てますというやり方。

2のやり方は簡単です。ただ、子どもは育ての親と会話をしようとするので、人に慣れようとします。しかし、ずっと一緒にいてあげることはできない。オランウータンと会話をすることは当然できない、孤独な一生となります。そのため、人工保育はもう辞めようと決めていました。じゃあ見殺しなのかというと、そうではなくて、介在保育というのをずっと考えていました。これは赤ちゃんをお母さんの乳首につけられる関係が構築できるようにやっていきました。

最初は雌も戸惑い、「何でこれを私にひっつけるんですか」「私にどうしろって言うんですか」というような困ったような感じでした。しかし、科学的な言い方ではありませんが、お母さんのスイッチが入り、子どもを地面に置かなくなりました。どうしていいのかわからないなかで、ギュッと抱きしめるようになり、その次の日の朝、お母さんになっていました。動物って、マニュアルがあって、事前に勉強をしている親はいないわけです。生んで初めて子どもと対面して、おそらく本気で子どもと向き合っていればお母さんになるってことではないのかな、ということをとても感じます。

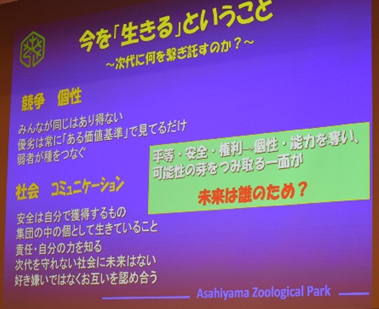

動物の社会から学ぶ

動物の社会は、大人が自分のために作ってる社会ってほぼないです。子どもの生存率をどれだけ上げられるかで社会が成立しているんですよね。大人は信用なくては子育てできない。猿山のなかでも大人の秩序が乱れると子どもの死亡率が上がります。大人同士の闘争に巻き込まれる。結果、その子どもを平気でポンと捨てて親が逃げてしまうということが起きます。だから大人の社会がしっかりしているというのは、本当は子育てにはすごく重要な、大切なことなんだろうなと思います。

動物たちの好き嫌い、嫌いな物を好きになることはありませんが、認め合うことができるのが動物たちなんだと思うことがあります。なんというのか、嫌いなものは嫌いなんですよね。でも嫌なんだけど相手を消してしまうということではなくて、全然違う生き方、リズムがあって、そのなかで認められて生きるというのが本来動物の感性だと思います。全然違うリズムで生きる生き物同士のことをちゃんと認め合うと、全然また違うそれぞれの生き方、感じ方が出てくるんですよね。そういうことを支持したいなと思っています。

今は学校なんかでもそうですが、平等、安全、権利とか、それは理解できますが、でもそれが行き過ぎると、個性とか能力も奪ってしまうような気がします。可能性の芽を摘み取る一面があるのではないかなと思います。だから未来は誰のためなのか、動物だと、子どもの未来のために大人は今生きています。そのような感性が働くような環境を作ってあげること、それが一番大切なんだと思っています。

本当に生き物と向き合うというのは、毎日毎日、その瞬間その瞬間の連続だと思うんですよね。未来を予測してどうのというよりも今をちゃんとみてあげること、その連続が未来につながっていくんだろうなと思います。こういうことをしながら、動物園でも動物たちの命を預かってみてるというのが、動物園の命の扱いだと思います。