基調講演 「社会的養護で育つということ」

・昭和41年から3年あまり養徳園の子どもとして育ち、大学卒業後、10年間公立中学校で教職を務めたのち、当時の養徳園の施設長に懇願され、平成5年4月から養徳園に奉職。平成7年に2代目施設長に就任。

・児童養護施設2か所、児童家庭支援センター、学童保育、子ども食堂等々運営。

・自立援助ホーム「星の家」、ファミリーホーム「はなの家」、子どもの居場所「月の家」を設立。

・子どもたちの必要に迫られてさまざまな事業を立ち上げられ、ご自身のことを「社会的養護のデパートみたいな人間」と評されており、社会的養護、家庭基盤の弱い子どもたちが自立していくプロセスに長年向き合って、現在に至る。

養徳園奉職、大学院での学び、実際の現場で取り入れる

大学を出た後、教員を10年間しました。自分自身の体験と教育者としての体験・経験・知識等があり、また実際に施設の子どもの学習支援もしていましたので、施設の子どものことは十分わかって施設に奉職したつもりでした。

「福田さんは施設にいたから子どもたちの気持ちがわかる」、そんなこと絶対ないです。それはみんな違うから、わかるわけがないんです。施設の職員になって気づいたことは、「大人の方が子どもたちと上手に付き合わなくてはならない」ことでした。教員のときは「子どもたちの方が先生と上手に付き合ってくれている」という感じでした。教員の経験、知識、自分自身の実際の経験ではわからないことが多く、その後、大学院へいきました。

大学院では、発達心理学を勉強しました。子どもの発達、特に発達障害の子どもたちの勉強に力を入れました。ですから、行動療法的なアプローチは早い段階から施設で取り入れて職員と一緒にやっていました。毎年のように研究テーマを出して、職員と一緒に学び、真面目に子どもを変えられるんじゃないかと思ったこともありました。こうやったら子どもは変わっていくんじゃないか、こういう施設にしたら子どもも変わっていくのではないか、というふうに試行錯誤し、養育しながら研究実践をやっていました。 しかし、施設での暮らしは、集団での人間同士の軋轢というのか、膠着した関係のなかにいるので、そこに治療を持ち込むのは難しいです。生活の場と治療は切り離した方が良いのではないか、有効な援助方法があるのではないか、こうしたらこうなんじゃないかというのをずっと模索していながら、この2つに関しては誤りだったということにも気づきました。

誤りへの気づき

この誤りに気づかされたのは、いくつか自分の体験がありました。そのなかの一つですが、虐待が理由の施設入所の子どもでしたが、人間関係のなかで虐待的な関係を再現するため、医療、児相にも定期的に通っていました。しかし、鑑別所に入ることになりました。後日、鑑別所で会ったその子は、本当に子どもらしい、かわいい小学生になっていました。「鑑別所に入って安心できる環境になったんだ」と感じました。自分が児童養護施設をしていながら、安心できる環境を提供できていなかったことはすごいショックでした。そのときから、子どもを変えられるとか、こうすればああなるんじゃないかとか、そういった考えはもうよそうと思いました。発達心理を勉強したことは全然無駄ではないし、子どもへの理解とか、アタッチメントは重要だが、偉そうに子どもを変えようとは思わなくなりました。

施設の子どもは自分で望んだ集団でもないし、メンバーが頻繁に変わり凝集性も極めて低い、不安定な集団です。治療はすべきですが、さらに個別化、生活重視が何より大切です。当たり前の生活を提供することが重要なのです。

施設と里親の協働はどうあるべきか

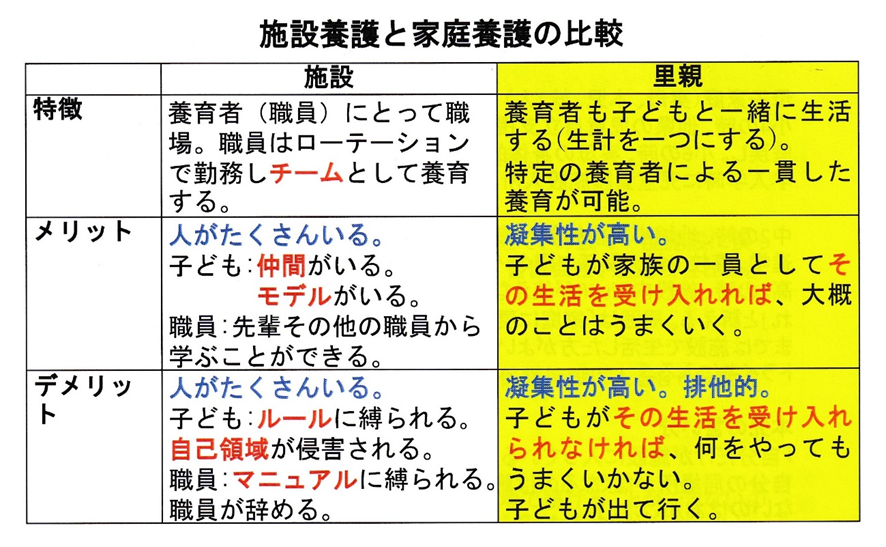

とは言いながらも、限界がありながらも児童養護施設の施設療法は可能性があると思っています。問題意識としては施設には施設の良さがあり、里親には里親の良さがある。そこを協働できないかと考えています。

人がたくさんいる。壮絶な経験をしながらも頑張っている仲間の存在、子ども間で生じるトラブルを解決していくプロセスを通して、人間関係を学んでいく。そうした体験は子どもの成長には必要。

多くの子ども、職員がいるなかで、子どもは愛着形成という極めて重要な発達課題をクリアできるのかどうか。併せて、安心・安全な(自己領域が守られる、ありのままの自分でいられる)暮らしを享受できるのか。

凝集性が高い。家族としての一体感。子どもが家族としてその生活を受け入れることができれば、例えば発達に課題があったとしても、その子自身が家庭の暮らしを受け入れれば大概のことはうまくいく。

凝集性が高いこと。非常に排他的となる。子どもがその生活を受け入れなければ何をやってもうまくいかない。

家庭養護の意志形体、施設と里親の中間。メリットの相乗効果になるのか、デメリットの相乗効果になるのかで評価がわかれる。

里親、主たる養育者がどう関わるかによって凝集性が高まり、「この暮らしを守りたい」と子どもが思うことができれば大概のことはうまくいく。→メリットの相乗効果

子どもたちが何人もいることでルールに縛られる。この子がいるおかげで家庭がめちゃくちゃになる、結果的に排除されていく。→デメリットの相乗効果

社会的養護で育つということ

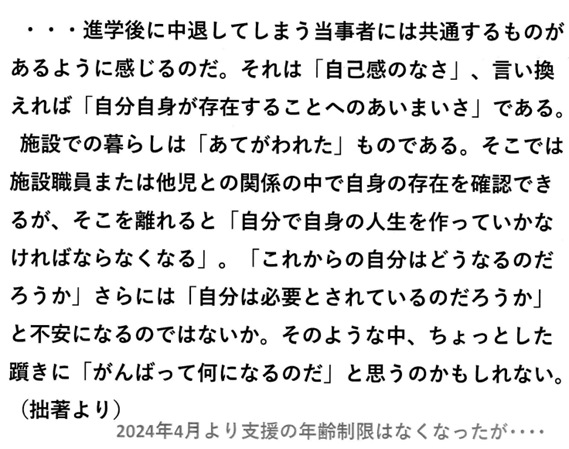

・奨学金の充実により、大学へ行く子どもが増えました。大学進学のハードルが下がったことは間違いないが、一方で退学者の数も増えている実態が出てきています。

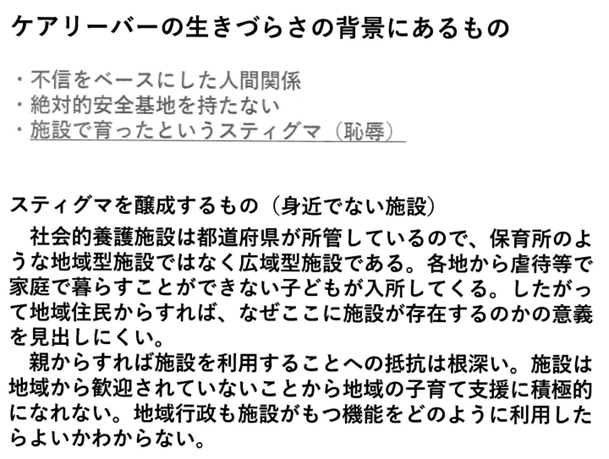

不信をベースとした人間関係、絶対的な安全基地を持たない、スティグマの問題

いわゆる自分が困ったとき、路頭に迷ったとき、誰を頼って良いのかわからない。帰る場所がない → 失敗できないということ。 我々施設では「失敗をいかに防ぐか」を考えてしまう。しかし、大切なことは「失敗しても大丈夫だ」って子どもが思えること、実はそちらの方が大切だと考えています。

私は施設に長くいたわけではないけれども、同時にいた仲間みんなに言われます。「お前は良いよなって、大学へ行って、園長になって、『平気で養徳園の施設にいた』ってこと言えるけど、俺は言えねーんだ」「俺は自分が施設にいたことを言ったら、人の見る目が変わっちゃうな」って。そのスティグマを醸成するもの、それは児童養護施設、里親養育、社会的養護が身近ではないという問題です。

最後に

ある卒園生の言葉から、「自分は迷惑ばかりをかけたから誰も歓迎してくれないから、養徳園には顔を出せないと思っていた」「自立できずにもがき苦しんでいる自分を見せられない」そういうことを言ってたんですね。施設にもしそのような要素があるとすれば払拭しなければならない。どんなにみじめな状態でも、卒園した後も気軽に顔を見せに来てくれる施設でありたいと思っています。